為什么叫“初效”?它在過濾體系中的優先級邏輯

“初效過濾器”這一名稱看似樸素,實則精準概括了其在空氣凈化體系中的核心定位與功能邊界。以下從命名淵源和優先級邏輯兩方面展開深度解析:

一、“初效”之名的技術內涵

- “初”——時間與空間的雙重優先性

- 時間維度:作為空氣處理流程的起點,初效過濾器是首個接觸未處理空氣的設備,承擔“首道防線”的使命。

- 空間維度:在HVAC系統中,其物理位置始終位于新風入口或空氣處理機組的最前端,直接面對原始空氣中的大顆粒污染物。

- 邏輯起點:所有進入系統的氣流必須經過初效過濾,這是后續中效、高效過濾的前提。

- “效”——有限目標下的高效解決方案

- 針對性效能:專注于攔截直徑≥5μm的大顆粒物(如灰塵、花粉、毛發),而非追求亞微米級的超高精度。這種“專物專用”的設計使其在目標范圍內達到最佳性價比。

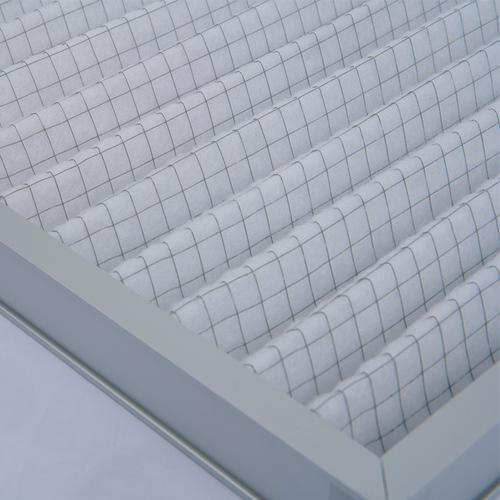

- 效率平衡:通過粗纖維+褶皺結構的設計和合理的孔徑分布,在保證足夠容塵量的同時,將初始阻力控制在極低水平(通常≤20Pa),避免因過度加密導致能耗浪費。

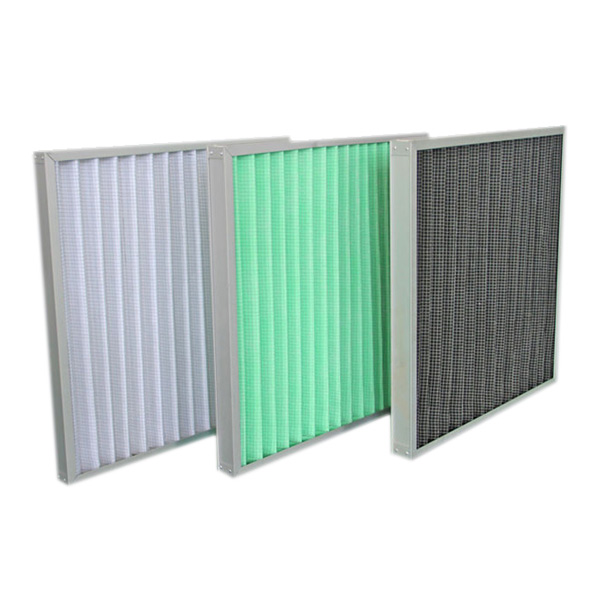

- 經濟性考量:采用低成本材料(如合成纖維、玻璃纖維)和標準化生產工藝,單位成本低且更換便捷,符合“初級防護”的成本效益原則。

二、過濾體系中的優先級邏輯

初效過濾器的優先級并非源于技術復雜度,而是其在系統中不可替代的基礎性作用。具體表現為以下四大核心邏輯:

| 優先級維度 | 具體表現 | 技術必要性 |

|---|---|---|

| 物理防護優先 | ?攔截破壞性顆粒(沙礫、金屬屑等),保護風機、盤管等精密設備免受磨損 | 若跳過初效,大顆粒物將像砂紙一樣侵蝕設備,導致故障率飆升 |

| 污染負荷分擔 | ?承擔系統中80%以上的粗顆粒物攔截任務,減輕中效/高效過濾器的負擔 | 實驗表明,合理配置初可使末端高效過濾器壽命延長,大幅降低維護成本 |

| 系統穩定性保障 | ?維持恒定風量輸出,避免因濾網堵塞導致的系統壓差波動 | 初效的低阻力特性是系統穩定運行的基礎,突發性堵塞會引發連鎖反應 |

| 分級過濾前提 | ?為中效、高效過濾器提供“預過濾”條件,確保后續精細過濾的效果與壽命 | 缺少初效會導致中效/高效快速飽和,系統整體性能斷崖式下降 |

典型案例驗證:某醫院手術室采用三級過濾體系(初效G4+中效F8+高效H14),發現初效過濾器截留了空氣中90%的可見顆粒物,使高效過濾器的更換周期從6個月延長至12個月,年維護費用節省。

三、常見認知誤區澄清

誤區1:“初效=低效”

→?真相:初效的“效”是針對特定目標(≥5μm顆粒)而言的高效,而非絕對性能低下。如同篩子的孔徑設計,合適的才是最好的。

誤區2:“可以省略初效,直接用中效/高效”

→?風險:這將導致中效/高效過濾器超負荷運行,更換頻率增加,系統總成本反而上升。某電子廠實測顯示,跳過初效后,高效過濾器更換頻率增加,綜合成本上升。

誤區3:“初效密度越高越好”

→?科學邊界:過度加密會導致風阻激增(阻力∝速度2),能耗顯著上升。優質初效應在保證基本過濾效率的前提下,追求最佳的“阻力-容塵量”比值。

四、命名與優先級的本質關聯

“初效”二字深刻體現了空氣凈化系統的分級治理哲學:

- 分層遞進:從大顆粒到小顆粒,從易處理到難處理,形成階梯式防護;

- 成本梯度:前端低成本設備承擔大量粗活,后端高成本設備專注精細處理;

- 系統協同:各層級功能互補,共同實現整體性能最優。

“初效過濾器”這一名稱,恰似空氣凈化系統的“憲法序言”——它不追求炫目的技術參數,卻奠定了整個系統的合法性與可靠性。理解“初效”的定位,本質上是理解復雜系統中“基礎決定高度”的普適規律。在工程設計中,尊重這種優先級邏輯,才能構建真正高效、經濟的室內環境解決方案。