頻繁更換的成本陷阱:高性價比初效過濾器的平衡點尋找

“這片過濾器很便宜,換起來不心疼。”——這或許是初效過濾器采購中最具迷惑性的一句話。它導向一個看似合理的行為:選用低價濾網,并在其堵塞后迅速更換。然而,這套邏輯背后隱藏著一個巨大的成本陷阱:頻繁更換本身,就是一種昂貴的浪費。真正的“高性價比”,絕非在于單片價格的絕對低位,而在于找到采購成本與綜合運營成本之間那個精妙的平衡點。

一、解構陷阱:頻繁更換的“隱性成本”清單

當您習慣于頻繁更換廉價過濾器時,以下成本正被悄然疊加:

-

采購與物流的“死亡循環”

-

單價雖低,但龐大的采購頻次使得年度采購總額并不低。

-

高頻次的訂單處理、物流運輸與庫存管理,消耗著采購、倉管人員的精力,這些隱形的行政成本常被忽略。

-

-

人工成本的“滴水穿石”

-

更換過濾器并非零成本作業。它需要人員前往設備現場、執行停機操作、拆卸舊品、安裝新品、記錄在案并處理廢棄物。

-

假設每次更換的綜合人工成本為80元,每月更換2次,年成本即為:80元/次 × 2次/月 × 12月 =?1920元。這片“便宜”的過濾器,其背后的人工成本可能早已遠超其身價。

-

-

系統能效的“長期失血”

-

廉價過濾器為了在低成本下實現標稱效率,往往采用致密且簡單的濾料結構。這導致其初始阻力偏高,且因容塵量低,其平均運行阻力更高。

-

風機需要持續對抗這份阻力,電能被無聲地消耗在“推空氣” through 高阻力的濾網上。這份額外的電費,在財務報表上不會單獨列出,卻真實地增加了運營開支。

-

-

系統可靠性的“潛在威脅”

-

頻繁的拆卸安裝,增加了誤操作風險,如損壞密封條、未安裝到位等,導致漏風,使過濾形同虛設。

-

維護人員長期陷入重復、低效的勞動中,增加了對核心設備進行預防性維護的機會成本。

-

二、尋找平衡點:高性價比的“三維模型”

高性價比的平衡點,并非一個固定的價格,而是一個由三個維度構成的立體模型。

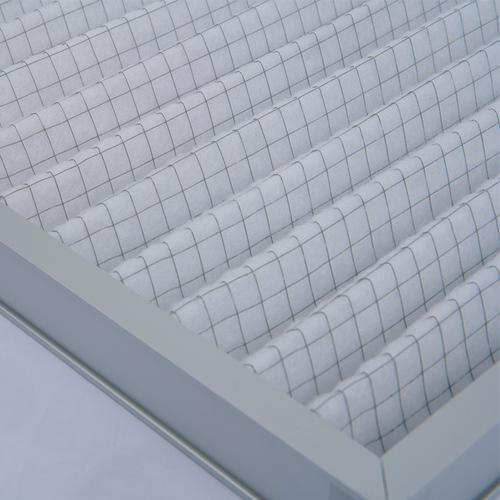

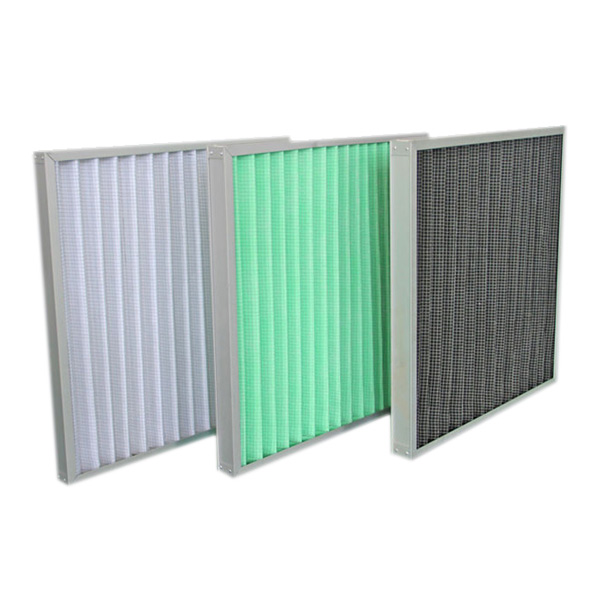

維度一:技術性能平衡——效率、阻力與容塵量的“鐵三角”

-

理想模型:?“適中的初始效率、較低的初始阻力、超高的容塵量”。

-

解讀:?這意味著過濾器不應盲目追求最高的初始效率(那通常伴隨高阻力),而應具備一種“智慧”的結構(如梯度密度),能夠在保持較低運行阻力的同時,將大量灰塵“吞入腹中”,從而擁有極長的服役周期。長壽命是攤薄所有隱性成本的關鍵。

維度二:經濟成本平衡——TCO最小化

-

核心公式:?總擁有成本 = (采購價 + 更換人工成本) / 使用壽命 + 平均能耗成本

-

平衡點的體現:?在這個公式下,一片采購價稍高,但壽命翻倍、阻力更低的過濾器,其TCO將遠低于廉價短壽的產品。性價比的平衡點,就落在TCO曲線的最低谷。

維度三:運維管理平衡——穩定與可預測

-

理想狀態:?維護計劃清晰可預測,更換周期與設備大保養周期同步,減少臨時性打擾。

-

平衡點的體現:?一款優秀的過濾器,其阻力隨時間的上升曲線應是平緩可預測的。這允許運維團隊基于壓差計讀數,從容地規劃更換時間,而非被動地應急響應,從而實現運維管理的精益化。

三、實戰指南:如何找到您的平衡點?

-

從“按時間更換”轉向“按需更換”

-

立即為關鍵系統加裝壓差計。這是跳出固定周期陷阱,實現科學管理的第一步。當阻力達到預設終阻力(通常是初阻的2倍)時,才是更換的真正信號。

-

-

進行“迷你TCO”測算

-

做一個簡單的對比:記錄當前廉價過濾器一年的總用量、總采購額和估算的更換人工耗時。

-

向優質供應商索要長壽命過濾器的容塵量測試報告,估算其可能的更換周期,并計算其年度TCO。

-

您會立刻發現其中的巨大差異。

-

-

向供應商提出“靈魂三問”

-

“這片過濾器的容塵量是多少克?(而非僅僅問效率)”

-

“在達到終阻力前,它通常能運行多久?(索要參考壽命)”

-

“能否提供與我現在使用的產品進行TCO對比的分析?”

-

頻繁更換廉價初效過濾器,是一條看似節儉、實則昂貴的迂回之路。它用表面的低價,掩蓋了系統性成本的失控。真正的成本控制高手,懂得將目光從“單片價格”上移開,投向那片能在系統中穩定、長效、節能運行的過濾器。它所提供的,不僅是潔凈的空氣,更是一份更低的綜合運營成本、更簡化的管理流程和更安心的系統可靠性。現在,是時候重新審視您過濾器籃子里的“便宜貨”,用全生命周期的眼光,去尋找那個真正屬于您的、獨一無二的性價比平衡點了。