初始壓降VS終阻力:衡量初效過濾器全生命周期能耗的關鍵指標

在初效過濾器的選型與技術評估中,我們常常會接觸到兩個核心參數:初始壓降?與?終阻力。大多數用戶的目光往往只停留在前者,認為選擇一個初始壓降最低的產品就是最節能的方案。然而,這其實是一個常見的認知誤區。事實上,真正決定一臺風機一生“電費單”的,是這兩個數值共同勾勒出的那條“阻力曲線”以及其下方所覆蓋的面積。

今天,我們將深入剖析這對關鍵指標,揭示它們如何共同作用,成為衡量初效過濾器全生命周期能耗與綜合成本的真實標尺。

一、概念解析:初阻力與終阻力的物理意義

1. 初始壓降 – 過濾器的“入門門檻”

-

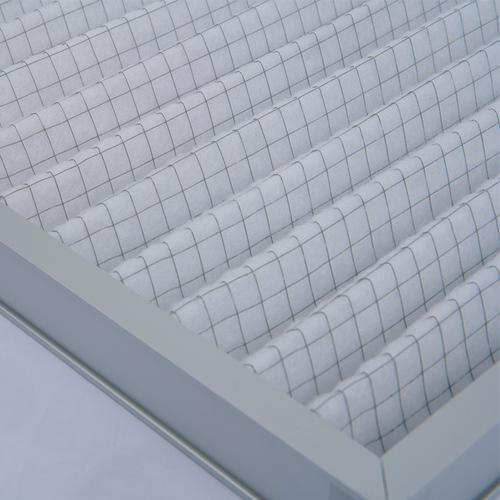

定義:?指一個潔凈的、全新的過濾器,在額定風量下運行時,其上下游之間的空氣壓力差值。單位通常為帕斯卡(Pa)。

-

物理意義:?它代表了空氣穿過過濾器潔凈濾材本身及其結構時,所需要克服的最基礎摩擦力與局部阻力。它就像車輛的“空載油耗”,反映了產品固有的流通特性。

-

影響因素:?主要取決于濾材的纖維結構、密度、通透性以及過濾器的整體設計構造。

2. 終阻力 – 過濾器的“退役信號”

-

定義:?指過濾器在其使用壽命末期,因容塵達到飽和而需要被更換時所對應的阻力值。

-

物理意義:?這個值并非一個固定不變的物理屬性,而是一個人為設定的技術經濟指標。它標志著:

-

技術極限:?阻力過高導致風量嚴重不足,影響系統正常運行。

-

經濟極限:?繼續運行所帶來的能耗增加,已超過更換新過濾器的成本。

-

-

設定標準:?通常,終阻力被設定為初始阻力的2至4倍,或由設備制造商根據系統承壓能力明確規定。

二、能耗真相:被忽視的“阻力-時間曲線”

將初阻力與終阻力聯系起來,我們就能得到過濾器在整個使用壽命期內的工作軌跡——一條隨時間推移(積塵增加)而持續上升的阻力曲線。

風機能耗的核心秘密在于:風機的能耗基本與系統的總阻力成正比。?這意味著:

-

初始壓降決定了能耗曲線的起點。

-

終阻力決定了能耗曲線的終點。

-

容塵量與濾料特性共同決定了從起點到終點所經歷的時間(曲線形狀)。

一個容易被忽視的關鍵事實是:風機并非只在初始阻力下運行,而是在從低到高的整個阻力區間內持續工作。因此,真正的總能耗,是這條阻力曲線下方所覆蓋的面積,而不僅僅是起點的高度。

場景對比分析:

-

產品A:?初始壓降?40Pa,終阻力設定為?120Pa,容塵量小,2個月即達到終阻力。

-

產品B:?初始壓降?50Pa,終阻力同樣為?120Pa,但容塵量大,4個月才達到終阻力。

盡管產品A的初始阻力更低,但其阻力曲線快速陡升,在短短2個月內就經歷了從40Pa到120Pa的高能耗爬升。而產品B雖然起點高了10Pa,但其曲線平緩上升,在4個月內的大部分時間都運行在低于產品A平均阻力的區間。計算總能耗時,產品B的“曲線下面積”很可能遠小于產品A,全生命周期反而更節能!

三、全生命周期成本視角下的最優選型策略

只關注初始壓降是“一葉障目”,綜合考量初阻力、終阻力與容塵量,才能做出最經濟的決策。

-

追求“低而穩”的阻力曲線

-

理想的過濾器應具備?“適中的初始壓降”?與?“平緩的阻力增長特性”。

-

這通常意味著濾料擁有優良的梯度密度結構或駐極體靜電增強技術,能在保持較低初始阻力的同時,實現深度容塵,延緩阻力上升。

-

-

科學設定終阻力,實現“按需更換”

-

盲目延長過濾器使用時間,企圖“用回本”,會導致大部分時間風機在超高阻力下運行,電費激增,得不償失。

-

最經濟的做法是基于壓差計讀數進行更換。當阻力達到預設的終阻力(如初阻的2.5倍)時,就是能耗與成本平衡的最佳更換點。

-

-

綜合能效指數(FEI)的參考價值

-

在一些高端過濾器或第三方測評中,您可能會看到綜合能效指數?的概念。它是一個直接衡量過濾器在全壽命期內總能耗(包括風機能耗與自身性能)的指標,數值越低越節能。這為我們提供了一個更直觀的比較工具。

-

在選擇初效過濾器時,請務必跳出“初始壓降越低越好”的單一維度陷阱。一個明智的、專業的決策,應立足于全生命周期成本的高度,將初始壓降、終阻力、容塵量三者視為一個不可分割的整體進行綜合評判。

下一次,當您面對供應商的產品手冊時,請不僅要問“初始壓降是多少?”,更要追問“在達到2倍初阻力時,它的容塵量是多少?” 理解并應用這一理念,您選擇的將不再僅僅是一片過濾器,而是一份為通風系統量身定制的、貫穿其整個服役周期的“節能保單”。這細微之處的專業考量,正是卓越運營管理的體現。